中ザワヒデキ Hideki Nakazawa

Home J E | Encoding: UTF-8

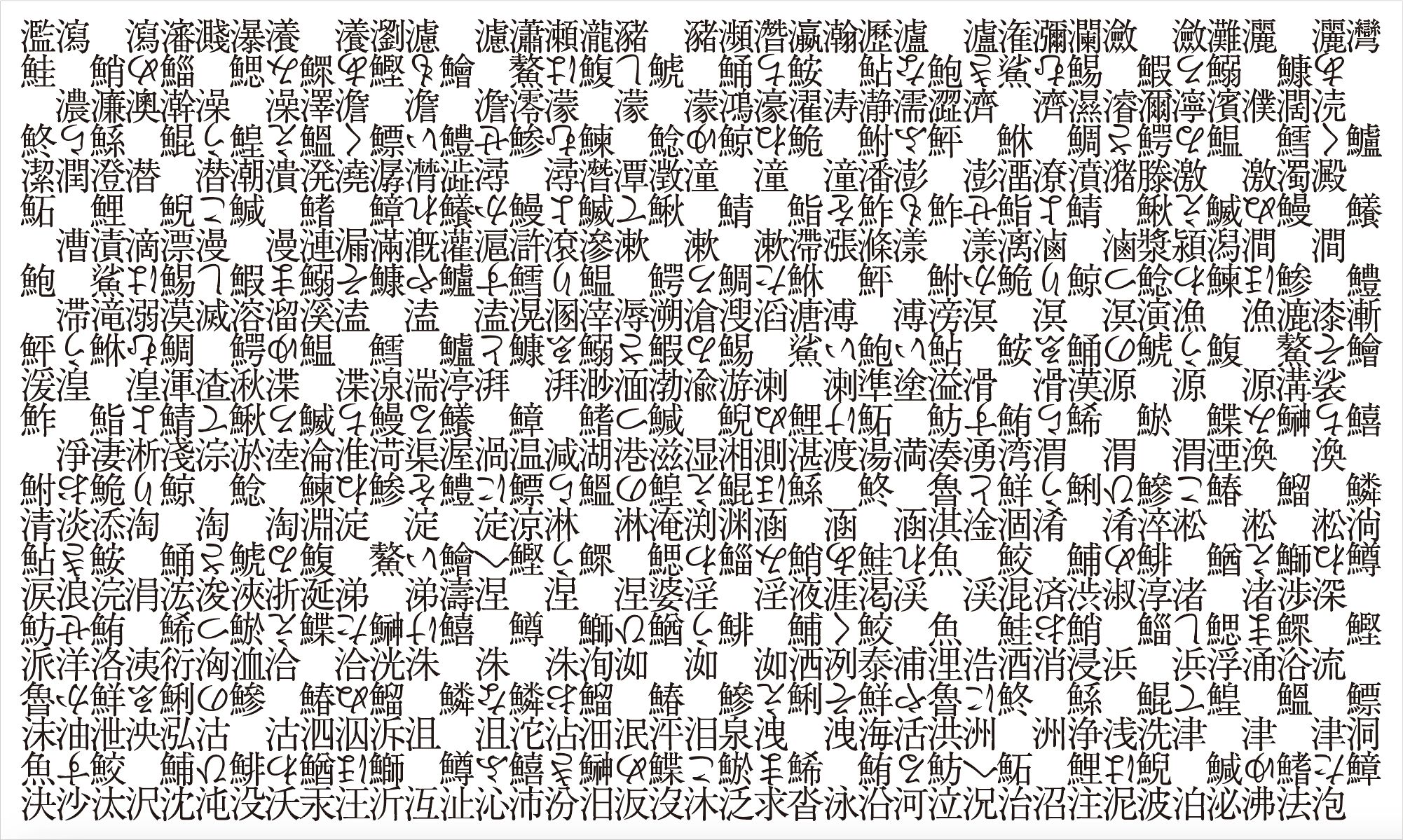

中ザワヒデキ 二三字三九行の文字座標型絵画第三番 1999 97.0×162.0×30.0cm →拡大

《二三字三九行の文字座標型絵画第三番》については、ある方からの御質問に答える形で書いた解説文がありますので以下にペーストします。なおこの方は、あるサイトに掲載されている本作の不完全な解説を御覧くださり、その上で私に御質問くださったようです。(あるサイトでの記載が不完全だったこと、申し訳ございません。)

−−

> - 文字の並び順で空白を「「素数(1とその数以外に約数がない正の整数)を空白」とありますが、そのルールに適合しないように見えるのですが、どういったルールなのでしょうか?たとえばいちばん上の行は右から3, 7, 13, 21, 27, 31, 37ですが、21は素数ではありません。

そのルールに適合しております。

まず大前提ですが、本作シリーズは日本語システムに則った作品として制作しており、日本語システムは古来より「縦書き」(かつ、右から左)です。頂きました解読は、右から左とはなっておりますが横書きを前提とされているようです。

縦書きとして、まずは上から下、そしてそれぞれの行が右から左として、再度解読をしていただけますか。空白は上から2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23となっており、全て素数です。

なおタイトルの「二三字三九行の」の箇所も、縦書きシステムであることと連動しています。縦に23個の文字があり、横に39個の行があるからです。

−−

> - 上と関連するかもしれませんが、「さんずい」のついた同じ漢字が連続する場所があります。そこでもルールがあるようでしたらお知らせください。

本作シリーズは全てルールに従って作っており、偶然や恣意は極力排除しようとしています。

(とはいえ、どうしてそのルールを選んだのかという次元では、恣意の混入は残念ながら免れません。)

本作サイズはM100号に合わせ、日本語文字群で海景を抽象することを目指しました。

(1) まず海面の煌めきの分布を、前述の素数箇所の空白文字として決定しました。

海面の煌めきパターンは、1/fの揺らぎなどとも言われますが、規則性と完全な不規則性の中間に位置しています。素数分布も規則性と完全な不規則性の中間に位置しているので、ルールとして採用しました。

(2) 次に、Shift-JISコード(いまではunicodeが定番ですが当時はJISが標準だったことによります)で魚の部品を持つ文字群(全73個)(かつてのパソコンではすぐ文字パレットから引っ張ってこれたのですが今の機器では無理です…)を、Shift-JISのコード番号順に、奇数行・偶数段の箇所に順番に入れていきました(ただしすでに空白文字が入っている1行目2段目を除く)。番号の大きい方から始めたので、画数が最も多い「鱸」が1行目4段に入っており、73番目の箇所に最も画数の少ない「魚」が入っています。次の74番目からは逆順つまり番号の少ない順としたので、「魚」から始まり146番目が「鱸」となっています。その次は再び番号の大きい順としたので147番目の「鱸」から始まり219番目の「魚」で終わり、偶然にもここまでの3巡でちょうど画面いっぱいとなりました。

(3) その次に、御質問の「さんずい」に相当する文字群(Shft-JISの文字パレットでは「水」の部品も同じグループ)を、Shift-JISのコード番号順に、奇数段の空白文字以外の箇所全てに順番に入れていきました。ただし海景における波が水平方向であることから、例外的に「横書き」(ただし右から左)の順とし、また、空白文字に出会ったら、出会う直前の文字をもう一度繰り返して始めることとしました(しりとり方式)。番号の大きい方から始めたので、画数が最も多い「灣」が1行目1段にはいっており、画数が上から下にかけて減ってゆくので、画面の上下で濃淡の差が生じています。一番淡い最下段の左端は「決」の字となり、その一つ上の文字が「魚」だったことから、偶然にも画面左下は「魚で決まり」ました。

(4) 最後に、上述の空白文字も魚の文字も「さんずい」の文字も入らなかったスキマの箇所を、平仮名で埋めました。縦書き順で読むと「あ、く、そ、ち、ね、た、ぬ、……」という文字列となりますが、これは五十音図上で「あ」から左下に桂馬飛びで採取したものです(ただし五十音図は縦横に繰り返しタイル貼りされた無限平面としていますので、「そ」の次の桂馬飛び箇所は「ち」となるわけです)。(なお余談ながらこの「あ、く、そ、ち、ね、た、ぬ、……」という文字列は、同時期に私が作曲した「五十音ポリフォニー」でも使われています。)

本「文字座標型絵画」のシリーズでは漢字は正立し平仮名は倒立させていますが、これには2つの意図があります。

1つめは、これは「絵画」なので、画素として用いる文字の視覚面のみを抽出するために、音響面を消しておく必要があるということです。漢字は象形文字なのでそのまま画素として使えますが、平仮名は表音文字なので音を打ち消し可読性を減じておかなければならず、そのため倒立させました。(その代わり、表音文字である平仮名を音符として扱う「五十音ポリフォニー」を、同時期に作曲しました。)

もう1つは、日本語システムでは古くは漢字は「真名」と呼ばれる文字の本体だったのに対し、平仮名(と片仮名)は「仮名」と呼ばれる付随物にすぎなかったということです。この本来の日本語システムを際立たせるために、平仮名は意図的に倒立し、付随物でしかないことを明らかにしました。このヒエラルキー格差は、上記(1)(2)(3)での漢字の決定方法に対して、(4)での平仮名の決定が、スキマを埋めるだけの付随的なものでしかないことにも対応しています。

《二三字三九行の文字座標型絵画第三番》のルール解説は、ギャラリートークでは何度か行ったことがありますが、テキスト化するこのは実は今回のこのメールが初めてだと思います。御質問に感謝します。

−−

ある方とのメールのやりとりは以上ですが、ここに載せるにあたりひとつ補遺しておきます。

「本作シリーズは全てルールに従って作っており」と上記にあり、本作シリーズとは「文字座標型絵画」(1997〜)のことであり、私はこうした作品群を2000年の方法主義宣言で「方法絵画」と命名したのですが、注記しておきたいのは、「方法主義の方法はルールではない」ということです。ルールまたは規則を採用することは多々ありますが、ルールまたは規則をもって「方法」と称しているわけではありません。

例えば本作《二三字三九行の文字座標型絵画第三番》は、「絵画とは画素を並べるという“方法”によって制作したものである」(ただし画素は必ずしも生理的色彩の属性でなくてもよい=文字でもよい)という意味で「方法絵画」です。素数やJISコード表を規則として採用したからではありません。素数やJISコード表を規則として採用したのは、偶然や恣意を極力排除しようとした結果であって、目的ではないのです。つまり方法芸術はルールベースドアートではありません。これについては以下の拙稿「方法主義」(2024)を参照ください。

「方法主義」(『IAMAS ARTIST FILE #09〈方法主義芸術〉−規則・解釈・(反)身体』39-42頁、2024)

https://www.aloalo.co.jp/nakazawa/2025/0203c.pdf

「方法」・方法主義宣言

https://www.aloalo.co.jp/nakazawa/method/index_j.html

2025-02-03 本頁作成。